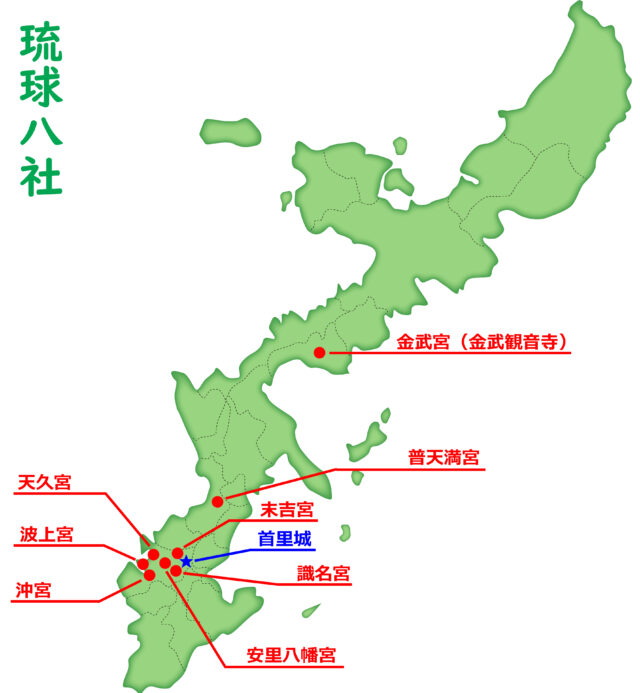

▼琉球八社巡り(1)

1日ですべてを参拝するのはなかなか大変です。

いわゆる「拝み」をするわけではなく、手を合わせるだけなので滞在時間はそれほどかかりません。

しかーし、金武町と宜野湾市は遠いなぁ。

ということで、朝早くに出発することにしました。

初っ端は一番遠い『金武宮』を目指す予定でした。

しかし、高速道路向けに走る途中で末吉宮の近くを通ることに気付き、急遽、『末吉宮』に行くことにしました。

朝早いのでハッテン帰りのGに遭遇しないか心配でしたが(苦笑)、用心しながら向かいました。

公園内は比較的整備されていますが、末吉宮への道は草叢と岩場状の石畳を登る山道でした。

末吉宮は階段を上ると拝殿になる特殊な形の神社です。

拝殿のさらに奥に、御神体となる御嶽(本殿に相当)があります。

この階段は一般の人は上がることはできず、手前の賽銭箱のところで参拝します。

階段の下はアーチになっていて、奥の御嶽に通じる道になっています。

首里城から見ることができる唯一の琉球八社で、朱塗りがとても映えます。

参拝ルートは主に3つあり、末吉公園駐車場からの登山、末吉高台西の参拝用駐車場からのハイキング、北側の平良真地(馬場)址からの降下です。

どれも原生林というか茂みをくぐるルートで、虫刺され必死です。

おすすめは平良真地からですが、路駐が多いので駐められるかは運です(西側の参拝用駐車場が安全パイ)。

末吉宮社務所が開いていた経験がなく、御朱印は後述の波上宮でまとめていただくことになります。

そうです、末吉宮の管理神社は波上宮です。

後述の識名宮の管理神社は普天満宮になります。

この二社は常駐の神主や巫女がいない神社になります。

蚊に刺されながら車に戻り、次は金武町を目指しました。

目的地は金武観音寺(金武宮)です。

琉球八社は原則として御嶽(宮)+別当寺という構成になっています。

波上宮+護国寺、普天間宮+神宮寺、金武宮+観音寺、天久宮+聖現寺という感じです。

金武宮は、金武観音寺の左端の洞窟内にあります。

ここは基本的には「仏教寺院」なので、まずは観音寺に手を合わせます。

そのあとに金武宮をお参りします。

洞窟に入れる時間が決まっているため、早朝や夕方に参拝する際には注意が必要です。

あと、雨天時も入れない場合があるようです。

水没はしないと思いますが、急な階段を下るための安全策ということでしょう。

金武観音寺自体もとても古くて立派な寺院です。

のんびりした雰囲気がステキなので、お寺、お宮、両方を気持ち良く参拝できます。

沖縄は仏教は普及しませんでしたが、信仰の対象である仏像は普及しました。

その代表が観音信仰です。

観音経などの仏教の教えは伝わらず、「神さま」として観音様を拝みます。

観音信仰といっても〇〇観音だけでなく、〇〇如来や〇〇菩薩、〇〇明王など複数が含まれています。

これらをまとめて『干支の神さま』と呼んで、自身の干支を結びつけて信仰するわけです。

琉球八社に隣接する寺院には観音様などの「干支の神さま」がほぼすべて祀られていて、御嶽(宮)に参拝した後に寺院にも寄って、自身の干支の神さまにお祈りをします。

明治~大正~昭和戦中までの時代の流れで寺院の衰退や移転があり、沖宮や末吉宮、識名宮には現在は隣接する寺院がありません。

参拝を終えた頃に雨が降り出したので、次の神社に移動することにします。

次の目的地は普天満宮です。

普天満宮は普天間基地のそばにあり、普天間の中心付近です。

どちらも「ふてんま」と読みますが、神社は普天満、地名は普天間です。

社殿を改築造営したので、新築感が満載です。

参拝者の6割ぐらいが外国人、3割が日本人観光客、地元は1割ぐらいでした。

年中行事の拝み時期になると一気に地元率が上がります。

拝殿左側の小さな参拝場所でゆっくりとお祈りしました。

実は2週間前にも普天満宮に来ました。

今回も前回も観光案内でしたが、自分のお祈りも兼ねた重要な訪問でした。

参拝が終わった後にお神籤を引きました。

2週間前は「末吉」、今回はなんと「大吉」でした❗

運が好転するかもしれない😊

気を引き締めて、神さまに感謝して過ごそう。

のんびりゆったりできる雰囲気の神社ではありませんが、それでも神氣をたっぷり吸ってからお宮をあとにしました。

ちょうど豪雨になりそうな雰囲気。

次は那覇に戻って、残り5社を巡ります。

👍🏻ボタン↓ 押してくださると嬉しいです♥️